有人说:在如今这个什么都追求速度的快节奏的社会中,就连爱情也追求快,就像一阵龙卷风来的快,来的猛烈,退却后只剩下一片狼藉的萧条。

让人开始怀念从前那种日色消褪的慢,车、马、邮件都很慢,一生只够爱一个人的浪漫。

而有这样一对夫妻,他们从一见钟情到相濡以沫63年,用一生的时间来守护对方,将陪伴化作了最长情的告白。

他们的爱情正是这样一种岁月静好,细水流长,日久愈纯。到如今依旧令人津津乐道。

他们就是钱钟书和杨绛。

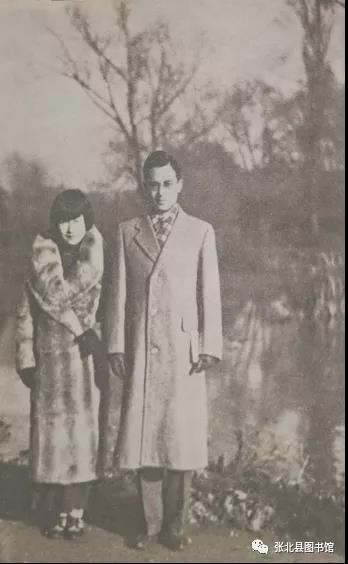

始于一见倾心 《圣经》里有这样一句话:“有的时候,人和人的缘分,一面就足够了。因为,他就是前世的爱人。” 杨绛和钱钟书恰恰就应了这句话。 1932年,杨绛在清华大学古月堂前,结识了钱钟书,两人一见如故,相见恨晚。 初次见面,钱钟书就急忙澄清:“外面的人说我已经订婚,都是瞎说,你别信他们啊。” 杨绛也紧张的答道:“他们说追我男孩子从清华排到北大,也有人说费孝通是我男朋友,这都不是事实,其实我单身。”

钱钟书被她“颉眼荣光忆初见,蔷薇细瓣浸醍醐”的淡雅别致所深深吸引,杨绛觉得他眉宇间“蔚然而深秀”。

一见钟情定终身,于是他们便开始鸿雁往来,坠入爱河。从此,世间多了一对让人艳羡的神仙眷侣。

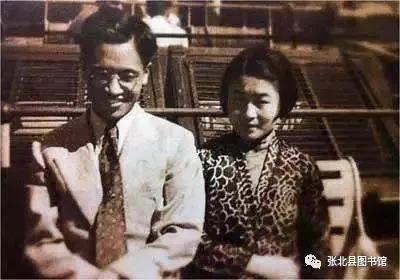

陷于相濡以沫 1935年,杨绛与钱钟书结婚了。 两人婚后的7月,钱钟书需要赴英国牛津大学艾克赛特学院英文系留学。 那时杨绛还没有毕业,但是考虑到自家这位清华才子,从小生活在优裕的家庭环境中,被娇养惯了。 除了读书之外,其它生活琐事一概不关心,尤其是不善于生活自理,处处得有人照顾、侍候他。所以她下定决心跟丈夫一起去英国。

钱钟书不会打蝴蝶结,分不清左脚右脚,拿筷子只会像小孩儿那样一手抓,全然没有做学问时的那种潇洒劲。

杨绛本来是个十指不沾阳春水的大小姐,嫁给钱钟书之后,心甘情愿做起了小家庭的总管家兼“老妈子”。

钱钟书对生活事务一窍不通,她就将家里的活全部包揽;钱钟书总是闯祸,她就全部替他解决。

曾经的名门小姐,心甘情愿做了“灶下婢”,没有一丝抱怨。钱钟书看在眼里,记在心里。“最贤的妻,最才的女”便是钱钟书对杨绛发自内心的评价。

爱是相互的,与杨绛成为夫妻后,钱钟书慢慢也学会了体贴人。

一天早上,杨绛还在睡梦中,钱钟书就在厨房里忙活起来。

平日里“拙手笨脚”的他为夫人煮了鸡蛋,烤了面包,热了牛奶,还泡了英式红茶,给她悄悄端到了床上。杨绛说:“这是我吃过的最香的早饭。”

后来,钱钟书将做早餐的习惯延续了几十年,热牛奶,煮鸡蛋,烤面包,一做就做了一辈子。

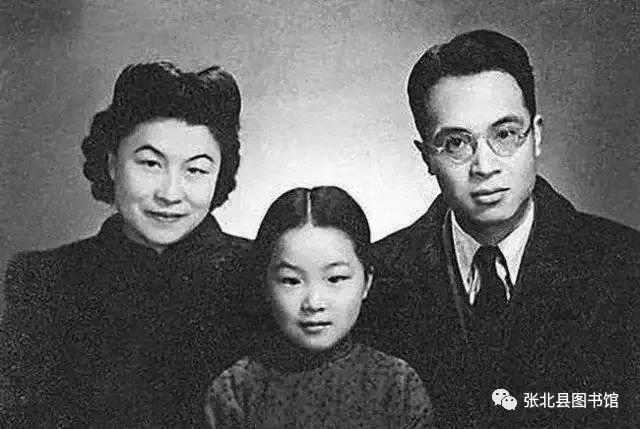

1937年,他们的爱情结晶女儿钱瑗在牛津出生,一家三口过着平淡却满足的生活。

他们在相濡以沫之中,在生活的细微之处保持着连绵不断的爱和彼此间无限的包容。

忠于岁月长情 有人说,钱钟书先生的《围城》道尽了婚姻生活的真谛。城里的人想出去,城外的人想进来。 而杨绛先生的《我们仨》用最简单平凡的生活告诉我们,婚姻这座围城,当你享受其中时,你的城能容纳世间万物。

在女儿丈夫相继去世后,为完成女儿遗愿,已是耄耋之年的杨绛先生,用三四个月的时间将漫长的63年的家庭历史写了出来。

“一个寻寻觅觅的万里春梦。一个单纯温馨的学者家庭。相守相助,相聚相失。”《我们仨》书籍出版后,印在封面上的这几句话,浓缩了这部书稿给人的全部感受。

杨绛先生独有的语言功底,用梦境的形式讲述了在一起生活的最后几年中,一家三口相依为命的情感体验;又以平实感人的文字记录了自1935年——杨先生与丈夫钱锺书赴英国留学,并在牛津喜得爱女——直至1998年钱先生逝世,这63年间,这个家庭鲜为人知的坎坷历程。

书稿出版之后,《我们仨》迅速成为各书店的畅销书榜首。很多人都是泪流满面地读完这本书,媒体书评栏目将它评为“2003年最感人的书”。

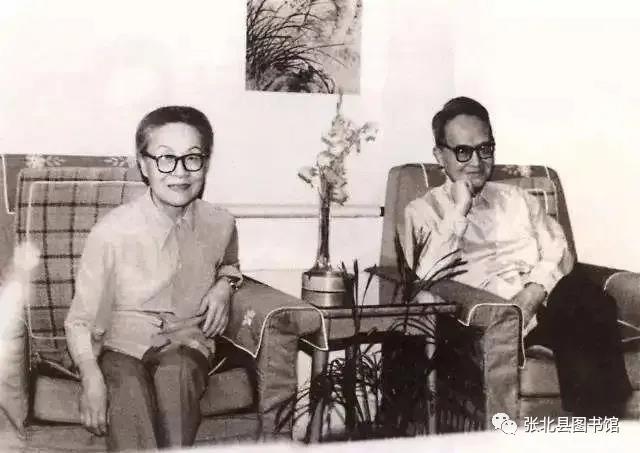

1.世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆 。 2.人间不会有单纯的快乐,快乐总夹杂着烦恼和忧虑,人间也没有永远。 3.我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们于是无求,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。碰到困难,我们一同承担,困难就不复困难;我们相伴相助,不论什么苦涩艰辛的事,都能变得甜润。我们稍有一点快乐,也会变得非常快乐。 4.现在我们三个失散了。往者不可留,逝者不可追,剩下的这个我,再也找不到他们了。我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再聚聚。 5、离别拉得长,是增加痛苦还是减少痛苦呢?我算不清,但是我陪他走得愈远,愈怕从此不见。 6.我一个人思念我们仨。 2016年5月25日,杨绛在北京病逝,享年105岁。 对杨绛先生的总结很多,仅选录一条: 昨天有人说你病逝,我觉得他们不了解你。一个105岁的老人,历经抗日战争、国共对抗,又遭受文化大革命的迫害,疼爱的女儿早夭,深爱的丈夫离世。为完成女儿遗愿,92岁的时候重新开始写作,写就的《我们仨》感动无数人。 百岁老人,百字箴言,字字玑珠,句句真情。在这样一个滥情的年代,我们庆幸还有这样真挚浓烈的爱恋、这样情深意坚的伉俪,值得我们永远膜拜和祭奠。

96岁高龄又推出一本散文集《走在人生的边上》,被评论家盛赞。这样的人怎么能叫病逝?分明是“圆寂”。